矛盾的交响曲

2025年的盛夏,金融市场正在上演一出令人目眩的二重奏。一方面,是风险资产的狂欢盛宴。比特币在7月9日一举突破11.2万美元,创下自5月以来的新高 。与此同时,在大洋彼岸的华尔街,由英伟达等科技巨头引领的纳斯达克综合指数也屡创历史新高,市场情绪一片高涨 。这曲凯歌嘹亮的乐章,似乎在宣告一个“万物上涨”(Everything Rally)时代的到来。

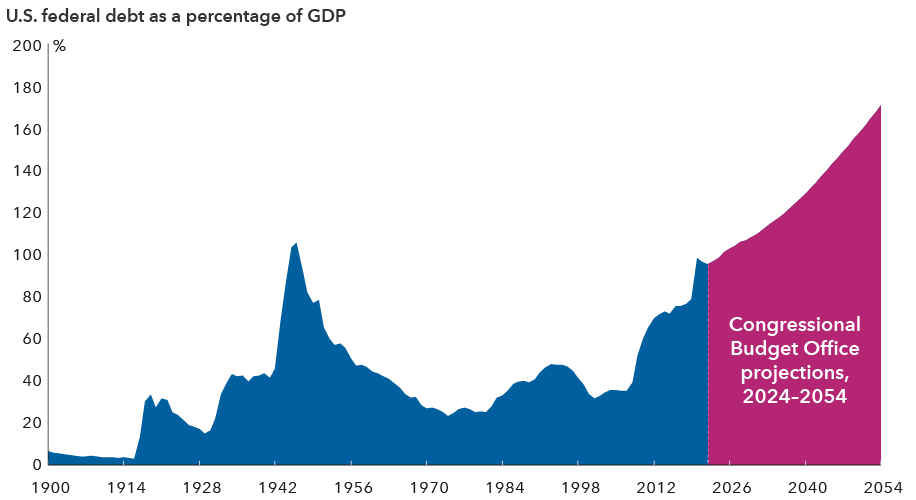

然而,在这片繁荣的B面,却潜藏着一曲截然相反的低沉挽歌。美国国家债务的警钟正越敲越响,总额已然突破36万亿美元 。美国国会预算办公室(CBO)的预测更令人不安:到2035年,联邦债务占GDP的比重将攀升至118%,年度财政赤字高达1.9万亿美元 。与此同时,美国的贸易逆差也在持续扩大,仅2025年5月就达到了715亿美元,凸显其对外部资本的严重依赖 。

这幅看似矛盾的图景,让市场的喧嚣显得有些刺耳。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的警告言犹在耳,他多次直言,由于政府的过度支出,美国债券市场“将会发生一场危机”,这并非是否会发生的问题,而是何时发生的问题 。

那么,我们该如何理解这场在悬崖边上的盛大舞会?市场的狂欢究竟是无视风险的非理性泡沫,还是另有更深层次的逻辑?答案或许恰恰隐藏在矛盾本身之中。这场波澜壮阔的上涨,并非市场对债务危机的无知,而恰恰是对其最深刻、最前瞻性的反应。资本正在用脚投票,上演一场浩浩荡荡的“避险”迁徙——逃离那些注定被稀释的资产,涌向那些被认为能够抵御风暴的“诺亚方舟”。这并非悖论,而是新旧秩序交替之际,市场逻辑重构的必然序曲。

上涨的解剖学:双重狂欢的故事

这轮上涨的本质,并非简单的巧合,而是资本、叙事与技术趋势深度共振的结果。驱动比特币与科技股同步走强的底层动力,揭示了市场正在发生深刻的结构性变化。

科技与加密的共生

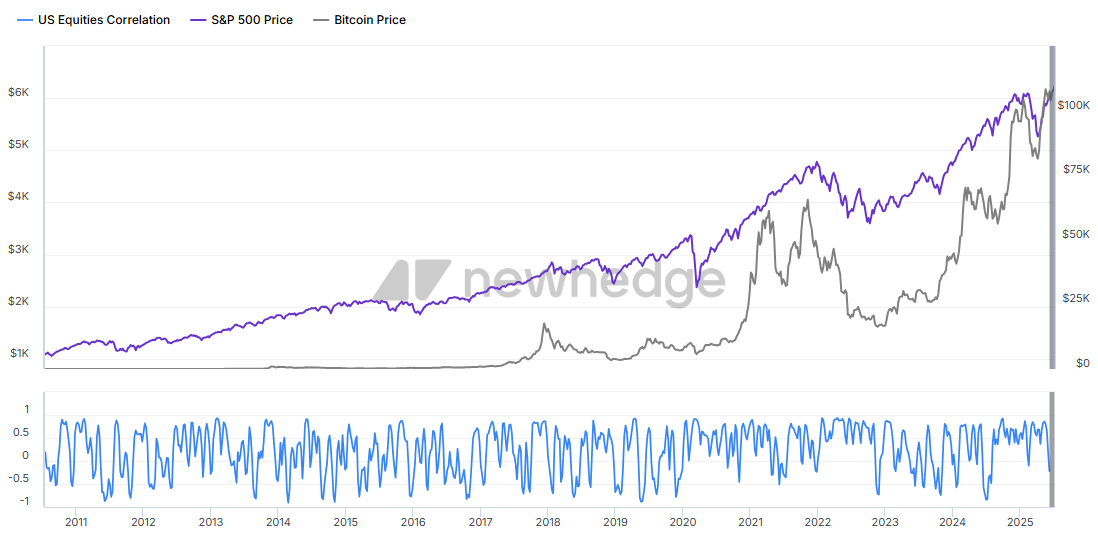

近年来,比特币与科技股,特别是纳斯达克100指数,展现出一种前所未有的共生关系。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的研究,自2020年以来,比特币与美股的关联性已从“不相关”转变为显著的正相关,尤其是在市场承压时期,这种联动性愈发明显,表明比特币正呈现出“类股权”的行为特征 。

本轮上涨更是将这种共生关系演绎到了极致。以英伟达为首的人工智能(AI)板块的爆炸式增长,为整个市场注入了强烈的风险偏好情绪,这种情绪的“溢出效应”直接传递到了加密市场 。在投资者眼中,比特币不再仅仅是“数字黄金”,它与AI、半导体一样,被归入了同一个投资组合——“未来驱动型资产”。它们共享着相似的叙事:对技术突破的信仰、对未来增长的高预期,以及在传统经济模式显露疲态时,对新大陆的探索渴望。

这种观念的转变,其背后是投资者结构的深刻变迁。随着贝莱德(BlackRock)等传统金融巨头推出比特币现货ETF,一道坚固的壁垒被打破了 。传统股票投资者如今可以像购买一支科技股一样,轻松地将比特币纳入其资产配置。他们将熟悉的美股投资逻辑——追逐成长、拥抱波动、押注未来——平移到了加密世界。因此,当他们看好科技的未来时,很自然地也会看好作为数字时代原生资产的比特币。这解释了为何Coinbase(COIN)等加密相关股票的价格也与比特币和科技股同频共振 。比特币的叙事正在悄然演进,从单纯对抗通胀的“价值存储”,扩展为一种具有高贝塔系数的“科技成长股”,吸引着同一批寻求超额回报(Alpha)的资本。

机构的奔袭

如果说散户和技术爱好者的热情点燃了比特币的第一把火,那么机构资本的涌入则彻底将其推向了燎原之势。这不再是零星的试水,而是一场结构性的、跨行业的战略转型。

贝莱德的iShares比特币信托(IBIT)无疑是这场变革的旗帜。在短短18个月内,IBIT吸引了超过70万枚比特币,管理资产规模(AUM)突破760亿美元,成为金融史上增长最快的ETF之一 。这一里程碑事件的意义远超数字本身,它代表了全球最大资产管理公司对加密资产的“官方背书”。正如贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)在其2025年度致投资者信中所倡导的,要“让投资民主化”,而比特币ETF正是这一理念的完美实践 。

更值得关注的是,这股浪潮正从金融圈蔓延至更广阔的实体经济领域。一批背景迥异的传统企业,正在将比特币作为其资产负债表的核心组成部分,这标志着比特币作为“企业级储备资产”的地位得到了确立。

这张表格清晰地揭示了一个趋势:无论是墨西哥的房地产开发商,还是日本的连锁酒店,抑或是业务横跨中美的食品集团,它们不约而同地选择了比特币。它们在各自的公开文件中给出的理由惊人地一致:寻求一种能够“抵抗通胀”且具备“高流动性”的资产,以优化其资产负债表 。这些企业的行动,可以被视为宏观经济焦虑在微观企业层面的具体体现。它们并非在进行高风险的投机,而是在全球货币体系不确定性加剧的背景下,为自己寻找一个更坚固的价值锚点。这股企业级的采用浪潮,为本轮上涨提供了最坚实的基本面支撑。

债务的阴影:华盛顿的“非常规”剧本

市场的狂欢并非凭空而来,其背后投射着一个巨大的阴影——美国日益失控的主权债务。当传统解决方案(增税、削减开支)在政治上举步维艰时,一些过去被认为是“异端邪说”的政策选项,正悄然进入华盛顿的讨论范围。这些潜在的剧本,无论最终以何种形式上演,都指向同一个结局:金融抑制与货币贬值。

一个备受关注的构想是所谓的“海湖庄园协议”(Mar-a-Lago Accord)。这个由策略师佐尔坦·波扎尔(Zoltan Pozsar)提出、并由现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰(Stephen Miran)详细阐述的方案,被视为1985年《广场协议》的现代单边版本 。其核心目标是通过高额关税和威胁撤回安全保护等手段,迫使其他国家接受美元贬值,以提振美国制造业。更激进的是,该方案甚至设想将外国持有的美国国债强制转换为百年期超长债券,这无异于一种针对外国债权人的“软违约” 。

如果说“海湖庄园协议”主要针对的是外部世界,那么德意志银行策略师乔治·萨拉韦洛斯(George Saravelos)提出的“宾夕法尼亚计划”(Pennsylvania Plan)则将目光转向了国内 。该计划的核心思想是将美国债务“在岸化”(onshoring),即减少对外国买家的依赖,转而让美国国内的实体来吸收新增国债。其实现手段颇具新意:一是放松对大型银行的杠杆率监管,使它们能够持有更多国债;二是通过立法支持美元稳定币的发展。由于受监管的稳定币主要由短期美国国债作为储备支撑,一个蓬勃发展的稳定币市场将为美国政府创造一个庞大且稳定的新需求来源 。

无论是对外施压还是对内“消化”,这两个剧本都传递出一个明确的信号:美国国债作为全球“无风险资产”的基石地位正在被动摇。当重组债务、强制转换、利用加密货币基础设施为赤字融资等想法,已经从边缘地带进入政策顾问的视野时,这本身就意味着全球金融的“奥弗顿之窗”(Overton Window)已经发生了决定性的漂移。过去不可想象的事情,如今正被摆上桌面。这迫使全球资本不得不重新评估风险,去寻找一个不受单一主权意志左右的、真正的价值避风港。

宏大博弈中的比特币角色

在这场全球资本格局重塑的宏大博弈中,比特币正扮演着一个前所未有的关键角色。它既是资本逃离旧体系的“数字救生筏”,又可能在不经意间,成为旧体系用以自救的“特洛伊木马”。

数字救生筏

当世界头号储备货币及其主权债务的信誉面临侵蚀风险时,比特币的核心属性——绝对的稀缺性(总量2100万枚)、非主权的去中心化网络、以及全球化的流动性——使其成为机构资本合乎逻辑的选择。

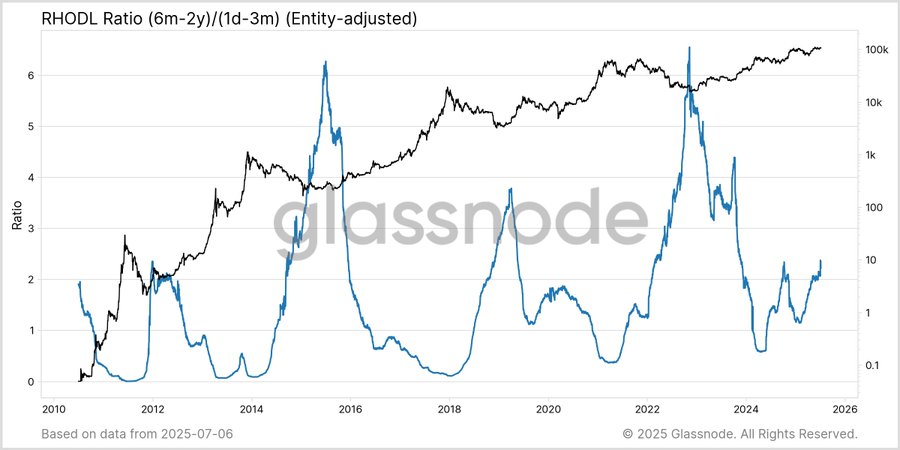

链上数据为这种“避险”逻辑提供了有力佐证。Glassnode的数据显示,衡量长期持有者财富集中度的“已实现HODL比率”(RHODL Ratio)已攀升至本轮周期的最高点。这表明市场正变得更加成熟,短期投机行为降温,财富更多地掌握在有信念的长期投资者手中,这种结构往往是市场持续上涨的健康基础 。同时,MVRV比率(市值与已实现价值之比)虽然已上升至2.26,但距离历史上牛市顶峰时超过7.5的水平仍有相当大的空间,暗示着本轮周期的上涨潜力远未耗尽 。

市场的成熟也伴随着监管环境的“去风险化”。华盛顿计划于2025年7月14日当周举行“加密周”(Crypto Week),届时将审议《数字资产市场明确法案》(CLARITY Act)等关键立法 。该法案旨在为数字资产提供清晰的监管框架,例如将部分加密资产划归商品期货交易委员会(CFTC)监管,这将极大地降低机构投资者面临的合规不确定性 。

一个清晰的反馈循环正在形成:受监管的ETF产品解决了机构的准入和托管问题;明确的立法框架消除了合规的模糊地带;而稳固的链上持有人结构则增强了资产的内在韧性。这三者共同作用,正在将比特币从一个边缘的、高风险的另类投资,锻造成一个“机构级”的、可被纳入主流投资组合的宏观对冲工具。

特洛伊木马

然而,故事还有另一面。在“宾夕法尼亚计划”的构想中,稳定币扮演了一个微妙而关键的角色 。这揭示了一种可能性:美国政府或许已经发现,加密生态系统可以成为其解决债务问题的新工具。

这个逻辑链条非常清晰:全球数千亿美元的稳定币市场,其绝大部分价值都由美元稳定币构成,而这些稳定币的发行储备主要是高流动性的短期美国国债。这意味着,加密世界里每一次交易、每一次流转,都在间接为美国的财政赤字提供融资。当全球数万亿美元的加密经济体越来越依赖稳定币作为其核心交易媒介时,一个对美国国债的巨大、结构性且对价格不敏感的需求池就此形成。

这可能导致一个极具讽刺意味的共生关系:一个以“去中心化”为旗帜的加密世界,却成为了全球最大主权债务国最重要的资金来源之一。在这种情景下,美国政府的动机可能会从打压或遏制加密货币,转变为积极地将其纳入监管,并“培育”其发展,以便更有效地利用这个全新的融资渠道。即将到来的“加密周”及其相关法案,或许不仅是为了保护消费者,更是在为这个庞大的新资金池铺设合规的“引水渠”。

新时代的剧本

我们正站在一个历史的十字路口。比特币与美股的同步新高,并非非理性的泡沫,而是市场在对一个深刻的宏观变局进行定价。这场“万物上涨”的二重奏,是全球资本在旧的 sovereign debt supercycle(主权债务超级周期)走向终结时,进行的一场声势浩大的重新配置。

未来的剧本已经不再是简单的“牛市”或“熊市”可以概括。它将是一段充满不确定性、高波动性但又蕴含结构性机遇的金融过渡期。在这部新剧本中:

首先,以美元为代表的法定货币及其主权债务的实际价值,将面临持续的侵蚀压力。这为比特币等具有绝对稀缺性的资产提供了长期且强大的顺风。

其次,资本将持续流向两个方向:一是像比特币这样具备价值存储和非主权属性的“硬资产”;二是像顶尖科技公司这样拥有强大护城河、能够创造超越通胀率增长的“生产性资产”。

最后,我们将见证国家与加密生态系统之间日益复杂和深度的纠缠。国家将试图利用加密技术来解决其传统框架下的难题,而加密世界也将在与主权国家的博弈中,寻找自己的定位和发展路径。

旧的金融地图正在失效,一个全新的、规则尚未完全写就的时代已经拉开帷幕。在这场宏大的全球金融架构重塑中,比特币已不再是边缘的看客,它正被推向舞台的中央,扮演着一个前所未有的核心角色。而这场大戏,才刚刚开始。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为谈天说币原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。